老人医療NEWS第83号 |

南国では梅や桜の開花の話題が聞かれる。しかし、北国札幌の春はまだ少し先のようである。特に今年はなぜか気持ちが晴れない。「老人医療ニュース」第八十三号の巻頭言の執筆を引き受けたものの、どうも筆が進まず本当に困ってしまった。

二月上旬、北海道のある都市で講演する機会があった。四五〇名ほどの方が集まってくれた。テーマは「療養病床の医療のあり方~定山渓病院の取り組み~」である。

最初に当院の病棟再編の話をした。二〇〇〇年四月の介護保険制度導入時に介護保険療養病棟五個病棟(二三〇床)、医療保険療養病棟三個病棟(一三六床)であったが、医療度の高い方が多くなり、今は、医療と介護の病棟が逆転していることを話した。

次いで、機能評価受審について話した。日本医療評価機構の長期療養を一九九八年十一月に本邦第一号で認定を受け、二〇〇四年に更新したこと、その後、ISO9001,14001登録、コンプライアンス、プライバシーマークに取り組んでいること。身体拘束廃止、ターミナルケア、褥瘡の予防にも積極的に取り組んできたことを話した。リハビリテーションについては四十名近くの療法士を採用し、「すべての患者様にリハビリテーションを」をモットーとして取り組んできた。その他、患者安全、摂食嚥下、口腔ケア、低栄養、胃ろう等に積極的に取り組んできた。

それらの成果を「定山渓病院~この十年の業績~」として二〇〇五年六月に編纂した。十年間で論文、刊行物、エッセイ合計一七四件、研究会、学会発表、講演、講義(院外のみ)合計五四一件、雑誌、新聞、テレビ等による当院の取り組みの紹介合計一四六件であった。病院職員ともども頑張ってきたと自負もしていた。

また、二〇〇五年七月から、個室の確保、厨房の新設、職員の勤務環境改善等を目標に新しい病棟の建築をはじめこの十月に完成の予定である。ここまでの内容で私の講演は終わるはずであった。それなりの称賛の拍手を受けて。

しかし、二〇〇六年の新年とともにまさに慢性期医療の領域に激震が走った。慢性期医療の診療報酬の大幅改定、六年後の介護療養型医療施設の廃止と療養病床の大幅削減等、にわかに信じがたい話が極めて短時間に公表された。講演会でこれらの話を避けて通ることはできなかった。前半の私の話も半分飛んでしまったような静寂と緊張感が会場を包んだ。

私どもの日常の取り組みは時代に逆行していたのであろうか。このような制度改革が国民にも利益をもたらし時代にあったものなのかを、この十年間現場で検証していくことが必要であろう。当院の新年度に当たっての基本方針の際に示したのは、チャールズ・ダーウインの次の言葉である。

「強い者が生き残るとは限らない、賢い者が生き残ったわけでもない、変化する者のみが生き残り得た。」

折りたたむ...が、しかし・・・

介護保険制度ができたおり、六対一、三対一看護・介護基準は否定され、六対一、四対一になった経緯がある。六対一、五対一も六対一、六対一もあるが、おそらくほとんどの会員病院は、六対一、四対一以上の人員配置をして、よりよい老人医療を実行しているであろう。

当院においてもしかり、約六対一、三・五対一の配置をしている。それでもインシデント・アクシデントケースはあり、たとえ注意を払っても払っても転落、転倒、車椅子や便座からのずり落ち、食物誤嚥などは、一瞬のうちにおこる。介護保険制度上は行政に事故報告が必要であり、ご家族への連絡・説明、報告書の作成なども人員配置の如何に関わらず必要なことである。たとえ、これらの煩わしさはあるにせよ、どうすれば安全で満足してもらえるケアが提供できるのかと日夜、努力している。

今回、経過型は八対一、四対一にするという。これは一見、医師・看護師を減らしても介護スタッフを手厚くすれば、サービスは低下しないという理屈だろうが、ただ単に三対一看護・介護の数合わせの理論で、安全、安心が保てるのだろうか。まさか、サービスが低下したところをねらって、またぞろ介護報酬を減額しようという、浅ましい魂胆ではあるまい。もしもそうなれば、現場は次第に働く意欲をなくし、ひいては一段とサービスの低下につながるという悪循環に陥りはしないかと危惧される。

その上、医師や看護師が得られにくいところ、介護スタッフが得られにくいところなど、地域差は依然として存在し、世間の景気がよくなると介護職が他の産業に流れやすいなどの社会的因子もわれわれにとっては厳しい条件の一つである。

ことさらの問題は、老人の専門医療を考える会に入会して老人病院機能評価の高いレベルをめざしたり、日本医療機能評価機構の認定を受けたり、ISOの取得を努力したりすることと、国の制度の方向とは相反していることだ。ひたすら最低の人員配置基準で経済効率のみを追及するほうが経営リスクを回避できる仕組みは、どう考えても間違っている。

以前、学者先生達は、老人あるいは利用者の立場に立って良いサービスを提供することこそ経営の原点であると力説された。良心ある経営者達はそれに賛同してこれまで努力を重ねてきたが、結局は机上の空論に踊らされていたに過ぎなかったのだろうか。

なにはともあれ、困難な諸問題を抱えながら新制度がスタートする。それぞれの地域で、各介護施設・医療機関が果たすべき役割をしっかりと把握した上での対応をしなければ、地域社会における存続が危ぶまれる時代が到来した。

「えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、よい、よい、よい、よい。踊るアホウに踊らせるアホウ、同じアホなら踊ったらソンソン」

ここは一つ、無為に踊らずに、たとえ老人の居場所はどこであれ、これからも老人のためになる老人医療を考え続けていきたい。もっとも尊敬する恩師がいつも言っていた「病人を食い物にするな。老人を泣かせるな」という教えを忘れずに。

折りたたむ...今回の改定で養護ホームについてもかなりの改定が行われる。今までは養護ホームで介護が必要となった場合、措置として施設で対応していたが、今回の改定で養護ホームでも入所者の介護ニーズには介護保険サービスで対応することとなった。

養護ホームは措置で入所する施設であることに替わりないが、居室については一〇・六五平米以上の個室での処遇が基本となる。職員の名称も生活指導員が生活相談員、介護職員が支援員に変更されることもあり、養護ホームでも介護は介護保険で提供するものという位置づけが強化されることとなった。

要介護、要支援の認定を受けた入所者の介護サービスの利用の仕方としては、①個人契約型で運用する施設では入所者が個々の居宅サービス事業所と契約し、介護保険サービス等を受けるかたちとなる。このときの自己負担について低所得者へは措置費の上乗せが行われる方向である。②養護ホームが特定施設型として「外部サービス利用型特定施設」の指定を受けている場合は、ホームが入所者と契約し、外部の事業者にサービス提供を委託する方法もある。この経費等に対しては、介護保険から特定施設費が支払われるが、逆に相談員がケアハウスと同様に一人減となる。

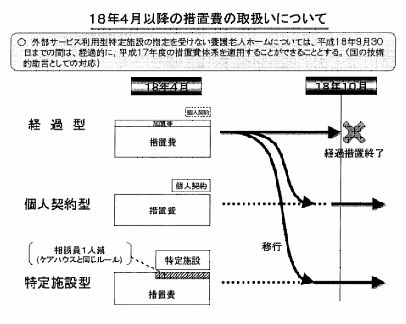

平成十八年九月三十日までは経過措置もあり、それを含めると下の図のようになる。

これは、以前この紙面でも述べた様に養護ホームは「措置費で入所できるケアハウス」であるともいえる。全国の半数近くの養護ホームが老朽化の進んだ公設公営の施設で、国は行政改革の一環として、養護ホームの民間移管を全国で推進しており、徳島県内でも当法人の施設以外に二カ所が民間移管された。以前に比べ補助金等は減少したが融資制度等もあり、地域に根ざしたケアシステムの一つとして考慮されてはどうだろうか。

私どもはこの一年、市から民間移管を受けて、全室十四平米以上のトイレ付き個室ユニットケア型の六十床の養護ホームを運営してきたが、ケアハウスと同様なアメニティの提供でADLの改善やQOLの向上が明らかに見られた。一番基本的なプライバシーである排泄のため全室にトイレを設置した。多人室で排泄自立の出来なかった方々が個室内では下着のままトイレ利用が可能になり、自尊心・意欲も上昇、ADL全般も改善され、排泄自立の重要性を再認識した。

今回の長期療養制度の大変革もあり、この六年以内に本体の病院や介護老人保健施設の改築、システムの再編に迫られている。その際、設計にはこの養護ホームでの経験や将来の療養病床の転換を考慮し、居住生活スペースの基本は個室ユニットケアで、病棟の特性に応じ、医療設備、トイレなどの水回り、そして出来るだけフロア単位での浴室や訓練室の配置などを考えたい。

折りたたむ...この原稿を書くことになったのは、平井会長の熱い思いの文章にふれたからだ(第八十二号)。内容は、この四月の診療報酬改定に到るまでのプロセスで、「老人専門医療」を推進されてきた団体及び個人としての(さまざまな)思いが、行間にも本文にも溢れていたからだ。その思いへの共有をお便りしたことが、きっかけなのだと思う。

「老人専門医療」については、私は医師ではないから医療には言及するが医学的なことは書きたくない。しかし、四十歳のときから「老人」については立教大学の社会学部で学習し、研究発表もしてきた。また「老年学」もトロント大学などで学習してきたので、その観点から〝いま思うこと〟を述べてみたい。

別に順位はないのだが、老人専門医療に関して悩ましい問題はいくつかある。そのひとつが、老人の急性期医療である。ピーターパン・メディシンズについてはご承知のことと思うが、老人医療の急性期医療といったらよいのか、急性期の老人医療といったらよいのか、要するに急性期病棟における老人の医療(メディシンズ)はわが国では大いに問題がある(断言しちゃう)。永遠に加齢しないピーターパンに対する急性期医療と、加齢してしまった老人に対する急性期医療が同じわけがないと、私は思っている。むろん、北米では当然のようにそれは峻別されている。

そのピーターパン医療による(すみませんが)〝産業廃棄者〟の多くを受けるのが「老人専門医療機関」である。これは、この会の病院ではおそらく痛く感じられていると思う。私自身は、実際に療養病棟で必ず訴えられる苦渋として経験している。いわゆる「ここまでやるか」というピーターパン・メディシンズである。しかし、愚痴を言っても仕方がないという私のリアリティは、医療界、行政をあげてこの問題に取り組むしかないという覚悟がある。

さらに、いまひとつの問題は「老年医学」と「老年医」の未成熟がある。これは、先の急性期医療とも関連するのだが、わが国の急性期病棟でのリアリティは、老年医のコンサルテーションがないことが挙げられる。昨年も米国の老年医を日本に招いたのだが、彼女の証言によると急性期専門医から老人患者のコンサルテーション依頼は一週間に少なくても一回はあると言う。

本誌の読者は、ほとんどが医師だと思うが、日本に老年医学や老年医が急性期病棟で活用されていると思われるだろうか。私は、一社会人、老年学徒の一人として、急性期病棟での老年医学と老年医の活用はほとんどないと断言できる。ただし、急性期専門医として老人への急性期医療を経験したプロセスで、老年医学を経験的に学習され、それを急性期老人医療に援用されている医師は何人も知っている。

「老人は急性期であっても抗生物質は三日で切れ」「高カロリー輸液よりも腸管栄養」「安静より動だ」と言われる医師である。

しかし、その経験的老年医の人も言われるように、若い医師はピーターパン・メディシンズに凝り固まってしまう医師が多い。それは、急性期病棟でのナースの嘆息でもあるのだ。老人専門医療医、いわば老年医が急性期病棟での急性期老人患者の治療にアドバイスを与えられるシステムがあったら、老人も家族もずいぶんと辛い思いから解放されると思う。

しかし、現実は厳しい。日本の医師は、医師独特の「二枚の盾」をもっている。ひとつの盾は、他の医師の意見を聞こうとしない裁量権の盾である。この硬い盾で、他の医師や医師以外の医療者の意見は、はね返されてしまう。また、その盾を貫こうとしたら自身が傷つくので言わなくなってしまう。いまひとつの盾は、医師自身の中にある「言ってはいけない」という盾で、これは目にみえない精神的な盾である。特に、診療科が異なるとこの二枚の盾が機能してしまうようだ。そこに患者がいるのか、と辛く思うことがある。

いまひとつが、老人の終末期医療である。あるいは、いわゆる植物状態の患者である。植物状態に「いわゆる」と付したのは、私自身は「鉱物状態」だと思っているからだ。植物なら、成長もするし花も咲く。しかし、実際に植物状態といわれている患者?をみると、とても成長しそうにないし花も咲きそうにない。ひどいことを言う奴だと思われても、私はそう思っている。

しかも、わが国の場合は、急性期病棟に終末期の患者が急性期患者と混在している。このことは「厚生の指標」〇五年三月号(厚生統計協会刊)の東京女子医大での医師・看護師のアンケート調査でも明らかだ。医師も看護師も、急性期病棟(一般病棟)は終末期患者が過ごす場として適切ではないと思い、一般病棟は終末期患者の家族への配慮ができにくいと思っている。また、そのことによるストレスや疲労が増していると感じている。

しかし、急性期病棟(一般病棟)における終末期患者は誰かに任せてしまいたいと思っている医師は十六%に過ぎないし、看護師に到っては八%しかいないのである。センチメンタルな私は、この論文をみて悲痛な思いがしたものだ。最近、医療療養病棟の経営が問題になっているが(特に今回の診療報酬改定後)、終末期患者といわゆる植物状態の患者の受け皿になったら、たいていの地域で百床ぐらいは満床になってしまうのではなかろうか。昨年、急性期病院に老人患者が増加していることが急性期病院の大問題だとキャンペーンをしたが(細々と)、このままいけばわが国の急性期病院の大きな問題になると思っている。

このことも、先述のふたつの問題、ピーターパン・メディシンズと老年医学の未成熟と関連するものと思う。いわゆる植物状態であろうと終末期であろうと、見殺しにすることは人道的にも倫理的にも許されるものではない。それは、医療が人を支配してしまうことになるからだという信念が、私にはある。事前指定書(AD)も、わが国では未成熟だ。また、たとえ事前指定書があっても家族のいのちに対する価値観はさまざまだ。尊厳死宣言やさまざまな方法は存在しているが、これらは強制できるものではない。また、会費などの金銭絡みでやるべきことではあるまい。私たちも、LMD(レット・ミー・ディサイド)の運動をやっているが、会費と強制、さらには登録料は絶対的に否定してきた。

ここに、老人専門医療が教育者として関わる必要を感じるのである。当会で実施されたセミナーにも参加させてもらったことがあるが、ひとのいのちへの価値観はさまざまだ。死生観はステレオタイプではなく、融通無碍であろう。しかし、猛烈な勢いで老人が増えるこの現実は、死が確実に増加することを意味している。ひとりの人間として、どのように死にたいのか(ということはどのように生きたいのか)を問う人は今後ますます増えると思う。

老人専門医療の経験者の人たちが、そこにあらゆる選択肢を提供することも、社会的に大いに意味のあることだと思う。折りしも、介護療養では「看取りの機能」が問われてきた。そのための「看取りの研修」の依頼があることはナンセンスな話だと、最近思う。看取りとは、そんなものではない。死を約束されているのが人間なのだから、しっかりと看取るのが介護施設だけでなく医療施設の役割だと思う昨今である。

ここで脱稿したのだが、富山県の射水市民病院で「呼吸器外し」があり(事件とは思わない)マスコミの記者の人によると「病院側が動揺しているのに読者は平静」が印象的だという。ウン、わかる話だね。

国民意識が変化している証だと思う。ただ、呼吸器外しは尊厳死でもなければ延命治療の中止でもないと私は思っている。一種の、あるいは善意の、医師による支配だと思うからだ。いろんな意見があってよいし、そこから新たなる「いのち」の問題が論議されることを期待する。

折りたたむ...老人の専門医療を考える会は、自主独立、自律無援のボランタリー組織として四半世紀存在している。入会には同僚審査があり、何人からも金銭的政治的支援を受けることなく、自主自律の活動を地道に続けてきた。

政治の世界では「一寸先は闇」とか「池に落ちた犬は叩け」などという嫌味な言い方がある。それでも、ここ数か月間の介護療養型医療施設の廃止と医療療養への経済的制裁については、こんな失敬な表現がピッタリだ。

長期療養に対して包括化というか定額制を導入したのは、平成二年であった。当会は、賛成した。それは、乱診乱療、薬づけ、検査づけ、付添づけの世界からの脱出であったが、その後包括化が定着すると四人部屋、六・四平方メートルというハード面を規定した療養病床へと制度は変化した。とにもかくにも四・三から六・四への改善と考えたのか、特養が八・二五、老健施設が八平方メートルの時代にである。その上、完全型ばかりか移行型ということで、六平方メートル以上であれば、四人部屋以上でもよいというものまで認めた。

だれの目にも、六・四以下と八以上は差がある。見た目が印象として全てなので「だいたい移行型なんてけしからん全廃しろ」というのが、今回改定の第一声であったように思う。ささいなことかもしれないが、このことにきちっと対応できないサービス提供側は、以後敗走するはめになる。そして、療養型は「質の向上にこの五年間努力したのか」という大合唱の前に無力であった。

どうしても書き残しておきたいのは、制度は行政が立案したのであること、制度の欠陥を実態のせいにだけするのはアンフェアなこと、そして政府は政策を主張するだけで、現場は制度政策にふりまわされ、対応するのも精一杯であったこと。ただし、質の向上に対する努力が不足していたとの批判は、当然のこととして甘んじることである。

療養病床は孤立無援となっているが、分断して統治するなどという政治用語を思い起こすと、これは終のはじまりで、次は精神病床、その次は急性期以外の一般病床などということになり、厚労省が医療のグランドデザインも示さないで、財政対策上のリストラ策におぼれる可能性がきわめて高い。

われわれは、次のように考えている。まず、療養病床は、主に面積というかハードの規定であり、何もソフトを規定したものでない。老人の専門医療は、主にソフトの技術集積であるので、今となっては療養病床が最低基準であるが、われわれの目的である最適基準とはほど遠いものである。

医療療養に導入された医療区分については、われわれは一度も賛成したこともないし、明確に反対もしてこなかった。理由はあまりにも単純で「まったく実態がわかっていないものであるから議論の対象にもならない」からだ。

さらに、長期療養の病院には、約三分の一は、老健施設で対応可能な患者がいるが、三分の一はわれわれの病院でないと難しい。残る中間は、病院ごとにバラエティーがある。

別の言葉でいえば、療養病床と老健施設あるいは特養は、一部分重なりあった正規分布の三つの山になっているということである。そして、一人ひとりの患者さんは、日内変化も週内変化も大きいということである。つまり、複雑な要因をお持ちの患者さんにいろいろな対応をしているのである。

われわれは複雑系の世界で仕事をしているが、それをわかりやすい線系の世界で議論し、不十分な決定をするのは、やめて欲しい。

折りたたむ...| ×閉じる |