老人医療NEWS第124号 |

新年を迎え、皆さんが明るい気持ちになるような前向きな思いをお伝えしたいところですが、今「リハビリテーション」(以後リハビリと略す)について非常に悩んでいます。君が悩んでどうするの!とお叱りを受けることは覚悟の上です。事の発端は、近くにオープンした「リハビリ・デイサービス」の看板でした。具体的にどんな「リハビリ」を提供されているのかは確認していませんが、とてもショッキングな看板でした。聞くところによると日本全国このスタイルの通所介護が急増しているそうです。ここからは私の「つぶやき」です。お付き合いください。

- リハビリという名称はどこまで使えるんだろう?

- 医療保険ではリハビリテーション科という標榜科目があるけど、介護保険ではこんなに自由に使っていいのかな?

- 通所介護でもリハビリの専門職が関わればOK?いや専門職がいるかどうかも関係ない?

- 機能訓練だけがリハビリじゃないと言いながら、報酬は機能訓練として算定しているのが現実だよな・・・

- だれがリハビリの適応を決めているの?それとも適応などいらないの?

- 通所リハビリと言いながら、まったく専門的な関わりができていない事業所もあるし・・・医者の役割は何?

- いいじゃない利用者が求めているものを提供していれば名称なんて・・・

- でも制度の中なのに提供側が勝手に使い分けて、利用者側はリハビリをどう思っているんだろう?

- 最近は回復期のリハビリだけが医学的なリハビリだと思っている人までいるしね・・・

- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・・・役割が違うのに、全部「訪問リハ」でいいの?「訪問理学療法」「訪問作業療法」「訪問言語聴覚療法」だよね!

- 「機能訓練」という言葉自体の使い方にも問題があるのでは?

デイケアやリハビリ関連団体の役員、そして現場で「リハビリ」を提供している立場でありながら、今さら?とお思いでしょうが、本当に悩ましい問題だと痛感しています。広義・狭義のリハビリを私自身も都合良く使い分けてしまっていますが、地域単位のサービス提供体制が本格稼働する時期だからこそ、既得権やルールにこだわらず、リハビリの本当の意味を理解した整理が必要なときが来たのではないでしょうか。

因みに私自身は専門職がかかわる「リハビリ」は訓練という意味合いだけでなく、生活に支障がないように現状の把握・今後の予測・アドバイス等を行っていくことが重要な役割だと思っています。通所系サービスのあり方を見直すことだけに止まらず、また、従来の専門的なリハビリと言われているものだけでは成り立たない事実もしっかり受け止めたうえで、有意義な議論が展開されることを期待していますし、当会でも重要なテーマとして今後も検討していきたいと思っています。これは高齢者だけの課題ではありませんよね。

しかし本当に難しいし悩ましい…

折りたたむ...〜厚生労働省の推計は妥当か〜

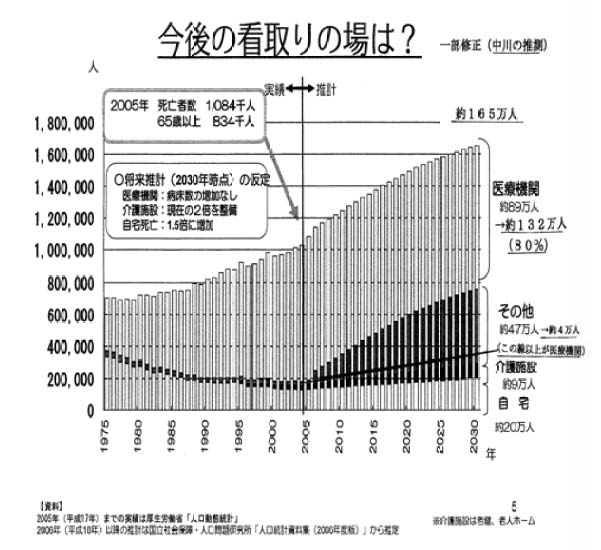

私共がよく見る図がある。2005年までは実績で、その後は推計となっている「今後の看取りの場は?」の図である。2005年の死亡者数は108万人である。2030年の段階で医療機関(約89万人)、その他(約47万人)、介護施設(約9万人)、自宅(約20万人)となっている。合わせると約165万人である。この図のその他は「サービス付き高齢者住宅等」を想定している事は明らかである。しかし、現実にこのように推移するのであろうか。サービス付き高齢者住宅で約47万人の看取りが行われるのであろうか。

定山渓病院(386床)の死亡者数の年次推移を見てみよう。2003年度〜2005年度の死亡者数の1年間の平均は43名である。これに対して2009年度〜2011年度死亡者数の1年間の平均は78名である。この5年間で1.8倍死亡者数は増加している。相対的に重症な方の入院が増加している事による。厚生労働省の推計では医療機関数が増加しない事から、医療機関での死亡者数を2005年と2030年で同じ数、つまり89万人として計算している。しかし当院での統計のように、医療機関で亡くなる方が2005年と2030年と同じ数とはとても思えない。

私の推計を述べる。2030年に死亡する約165万人の内、約80%(現在と同じ割合)の方は医療機関で亡くなると推測している。医療機関には多くの職員が働いており、又、終末期ケアに対するノウハウも蓄積されている。現在の1.5倍にあたる約132万人の看取りは可能であると考えている。

皆様いかがお考えであろうか。ご意見いただければ幸いである。

総泉病院内に「ゆず」というデイサービスがありますが、今回モノレールの駅近くに新しく10人前後の『こゆず』と言う名前のデイサービスをオープンしました。

私は、数年前からオランダや英国のデイサービスが地域活性、そして御本人の活力の素になっていると思っておりました。例えばオランダでは町中にデイサービスがあり、利用者が自由に出たり入ったりしていました。入口のソファーはややニオイがついておりましたが、ソファーの場所があまりにも入口に近いので、担当者に「外へ出て行って困るでしょう」と言いましたら、「外へ行くのは自由であり、また、どこかへ行っても、町の人が連れてきてくれる」とあまり気にしておりませんでした。

私は特に初期の認知症の方々は薬(キュア)よりケアの方が重要と思っております。あまり「なんとか病」とするのは本人も自尊心が傷つくと思いますので、物忘れ病と説明をしております。

さて、新しくできた「こゆず」に行くことになった七十歳の男性の方の例を挙げたいと思います。外来でデイの様子をお聞きしてみたところ、「あまり楽しくない」とのことで、話を聞きましたら「男性は一人であり、女性軍は楽しくペチャクチャしているのに、自分は寝かされているだけ」との意見でした。実際デイへ行ってみると、昼食後の休憩がちょっと長いのでそう思っている節があるようでした。(また、本人は本人で結構くつろいで寝ている毎日のようでした。)

つまらないのは申し訳ないとお話をして、その後、利用者のためにも何かプログラムを作ろうではないかということになりました。本人は毎日デイの後で、さし身を買い晩酌をするとのことなので、まずおつまみを作ってみることにしました。

丁度ノロウィルスの流行る前でしたが、いくつかの点を注意し、おつまみのテーマを決めました。

- なるべく包丁を使用しない。(皮むき器のピーラーを入門用として用いる。)

- 火の充分入るものにする。

- 持ち帰っても悪くならないもの。

1は、実際には本人が間もなく包丁を使用してしまいました。よく聞くと料理はしないが、白菜漬けやたくわん漬けはこの間まで本人がやっていたとのことでした。

さて、1回目はきんぴらにしました。本人に頑張ってもらうために、きんぴら隊々長とおだてました。きんぴらは人参、ゴボウをオリーブオイルで炒め、すき焼きのたれで味を調え、七味唐辛子を振りかけました。

次はこんにゃくステーキ、その次はキツネ焼き(油揚げをオリーブオイルでゆっくりと焼き、焼いたまわりに長ネギをおき、「すき焼き」のたれで味付けしたもの)です。

おかず的なものが続いたので、次はフレンチトーストを作りました。卵と牛乳、砂糖、仕上げはシナモンで、良きものができました。ここで最近入ってきた他の男性も1人加わり、女性軍にもふるまうことに致しました。次はデザートです。リンゴの皮むき器で皮をむいて、上から8分の1に切り分けるものを使用して下ごしらえ。リンゴとワインはちょっと電子レンジでチンをし、オリーブオイル、無塩バターにてフライパンで焼き、シナモンを振りかける。

その後は、スパゲティ。市販されているトマトソースをかけて完成です。

ここの所はノロウィルス流行のため、お休みしておりますが、落ち着いたら再開する予定です。

私もNHKの料理番組を見て、毎週簡単なレシピを考えております。御本人も毎週楽しみにされ、認知症の奥様にお土産を持って帰られます。特に娘さんは大変喜んでおられます。また、このようなことで栄養にも興味を持った結果、お酒の量も減ってきたと聞いております。

折りたたむ...国が進める地域包括ケアシステムは、医療との連携強化、介護サービスの充実強化、予防の推進、見守り、配食、買い物などの多様な生活支援サービスの確保や権利擁護などとともに、高齢者になっても住み続けることのできるバリアフリーの高齢者住まいの整備といった取り組みが包括的、継続的に行われることが必須だと説明されている。

従来の言い方では、保健・医療・介護の連携に、高齢者の住まいと生活サービスを加えたサービスを切れ目なく日常生活圏域で提供するという考え方である。今後とも都市部で急増する一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加や認知症の増加に対して様々な生活支援サービスが必要なことは明らかである。

正確な数字はわからないが、生活支援サービスとして、何らかの安否確認や配食サービスを進めている保険者である市町村は、平成25年中には、半数以上になると考えられる。予防・医療・介護を包括的、継続的に進めるには、在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院のネットワークがあれば実現の可能性が高いし、複数の医療機関が連携する連携強化型のシステムが組めれば、日常生活圏域においてかなりのパワーとなることはわかっている。

ただし、同一法人や姉妹法人間でスムーズな連携体制を円滑に進めるためには、かなりの努力が必要になる。まして、まったく関係のない医療法人、社会福祉法人、NPO、株式会社等との連携体制構築は、簡単にはできない。それぞれが一国一城の主であり、多くの場合に競合関係にある法人間の連携関係構築には、だれかが音頭取りにならないと進まないし、なんでもかんでも一法人で独占したいと考えている経営者では地域の理解と支持が得られるはずもない。

地域包括ケアシステムの構築を難しくしている要因として、保険者側の問題もある。介護予防や生活支援サービスには、介護保険料の3%を財源に、保険者の自由裁量の世界がある。日常生活圏域となると、たよりになるのは、地域包括支援センターになるが、多くのセンターが民間に委託され、3人程度の職員が多様な業務に忙殺されている。市や町が直営するセンターから、医療法人や社会福祉法人あるいは医師会に委託されているものまで多種多様だが、保険者直営のセンターが十分に機能を発揮しているかというと、そうともいいきれない現状もある。

また、配食サービスなどは、市町村全域をカバーする事業者からの入札方式で決定されているが、「30分以内でかけつけられる圏域」という割には、配食は全市を対象となければならないのは、全地域を平等にという考えであるにしても、もう少し工夫して、複数の事業がチームを組む方式を奨励する方が望ましいと考えられる。

かなり以前から配食サービスを進めていた社会福祉法人や一部の医療法人では「市全域をカバーできないので、配食サービスの応札ができない」とか「配食サービスのために新たに設立されたNPOが指定を受けたが、高齢者ケアに関する実績がなく、サービス内容や、包括ケアシステムの一員になりにくい」という、率直な疑問を表明する社会福祉法人関係者は少なくない。

生活支援サービスについては、対応できる事業者が対応すればよいのか、それとも地域包括ケアシステムの一部として機能するために、他のサービスと包括的継続的に対応できる事業者を保険者が注意して選択するかという課題もある。

理想的には、地域の高齢者ケアを提供する医療法人や社会福祉法人がチームを組み、生活支援サービスを提供することが望ましいことだ。

折りたたむ...| ×閉じる |